半个世纪的坚守

王法伦和他的农家书屋

文/图/视频

记者 东 篱

藏书济济醉人香,六代诗书耀华章。奋进的胶州呼唤记录者,新时代的胶州需要有心人。

六代书香门第,始终遵守“忠厚传家久,诗书继世长”的古训。30多年来,他坚持免费为乡邻办书屋、写春联、教孩子们练习书法,并义务担当党的路线方针政策的宣传员……他用自己的实际行动,把中华民族的传统文化发扬光大。

情景回放 》》》》》》

2017年8月9日上午9时30分,由胶州市委宣传部主办的“怡弘斋书屋乡村故事会”在胶莱街道办事处石门子口村举行,身边人讲身边事督导办成员、各镇街宣传委员以及部分村民参与了此次故事会,农村艺人王法伦向大家讲述了自己三十多年来自办书屋、传承家风祖训、弘扬传统文化的故事。

现场链接 》》》》》》

近来,王法伦非常忙碌,许多村民来到他自办的书屋了解国家和地方的新政策,他成了村里名副其实的义务宣传员。

今年67岁的王法伦是青岛市胶州胶莱街道办事处石门子口村的村民,自办书屋已有30多年,从开始的1000多册图书现已扩充到10000多册,全部免费向村民借阅,成为村民要富口袋先富脑袋的“知识加油站”。

王法伦说,一方面是因为祖辈的影响,家里六代书生,自己从小跟着爷爷、父亲识文断字,留下了很多的书籍,有这个资源;另一方面自己确实也喜欢看书,喜欢练字。“不是有这么一句话吗,‘舞文弄墨的人一生梦寐以求的,就是希冀拥有一个自己的书房。’能有一间自己的书斋真是再惬意不过的事情了。”说起怡弘斋书屋那些事,王法伦满脸荡漾着欣喜。

原来,王法伦家祖上几代人都是私塾先生,家里传下来不少藏书。他本人从小就喜欢读书,钱少的时候也尽量攒出点钱买书,后来家里的书就越攒越多。村里不像城市有书店、电影院这样的文化场所,农村的文化生活太少了,村民和村里的孩子们连个看书的地方都没有。

1987年,石门子口小学搬迁的通知下来后,王法伦想,之前村里还有一个学校,村民有什么需要帮助、需要了解的可以直接到学校图书室去,搬迁之后,村民们就没有了看书的地方。

于是他就萌生了把自家的藏书拿出来,建个书屋与大家共享的想法。王法伦在征得家人同意后就腾出了大约30平米的两间厢房,收拾干净后,挂上一块牌子办起了取名“怡弘斋”的农家书屋,并添置了一些农业科技等方面的书籍供本村和周边村民以及节假日的孩子们免费观阅。

目前,王法伦的怡弘斋“农家书屋”藏有党报党刊、教育、书画、早年手抄医药良方、少儿及农业科普知识等八大类图书10000余册。其中还有上几辈留下的清朝、民国等年代的古籍书。还自费订阅了《红蕾》《小葵花》等适合孩子们阅读的期刊。自上世纪八十年代开门迎客第一天算起,创办书屋已满33周年。胶州市有关部门定名“怡弘斋”为文明书屋,每逢节假日老人、孩子多达二三十人前来看书,查阅资料。现在,大家已经离不开这个温暖而有活力的书屋了。

“把古籍书放在书屋,是为了不让古书失传;订一些期刊、小人书,是为了让更多的孩子到这里看书学习。”王法伦介绍道。这些年,为了让书屋更加充实、实用,王法伦每年都要添加一些新书,并在周末两天帮着村里的人查阅资料。妻子杨淑琴则把服务书屋作为自己的“职业”,每天整理书籍,并给老人和孩子们煮茶倒水喝。而这一切都是他们夫妻自愿做的。他们感慨地说:“作为读书世家,能为乡亲们做点事,值得,看着老人和孩子们来读书、学习,觉得心里非常踏实。”

老牛喜作黄昏颂,满月青山夕照明。

今年67岁的王法伦从不服老,一心发挥自己的余热。据了解,王法伦从1972年开始担任村小学教师,1978年10月他开始参加志愿者服务活动,组织人员读书看报、书法教学、家中升国旗,累计参加志愿服务20000多小时。他还经常为镇办(村)老干部写材料,宣传老干部的先进事迹;他冒着严寒酷暑到各村了解老干部、老党员、老军人等先进事迹,编写材料,整理上报,并作为他对外宣讲传统文化、熏陶后人的主要内容。王法伦还有一个读书写笔记的好习惯,迄今已达50万字。

半个世纪以来,他甘当“文化雷锋”,累计免费为村庄、单位书写各类标语、店面广告牌等5000余幅,为群众书写各种对联16000余幅。

新闻延伸 》》》》》》

做一件事很容易,但是把一件事一做就是三十多年,就绝不是一件可以轻描淡写的事情。“虽然会遇到各种困难,也操过心,犯过愁,但是每次得知自己教出来的学生考上了大学,有了出息,就觉得特别开心,有再多困难也要坚持下去。”王法伦说。

附近村子有个叫李健的孩子,从小就特别聪明,上小学的时候经常来王法伦的书屋看书。“这孩子啊,家庭也比较困难,每次来带点地瓜干,一待就是一整天,中午吃饭的时候我们就给他热热,有什么好吃的就一起坐着吃。”王法伦说。

后来,李健考上了清华大学。有一次记者来王法伦家采访时正巧碰到了李健来拜访王法伦。他对记者说了这么一句话:“只要我回村子,王老师的书屋就是我的必经之路。我一辈子也不会忘记‘怡弘斋’,在这里我获得了一种精神上的不可估量的驱动力,促使我更加努力、勤奋、拼搏!”

杨佳秀是马店村远近闻名的养殖大户,养猪、养兔、养鸡,可谓样样精通。杨佳秀说,一开始干养殖的时候,没有多少经验,遇到的难题可不少。1990年,她养殖的鸡大面积死亡,是王法伦农家书屋的养殖技术专业书解了她的燃眉之急……

作为十里八村的文化人,王法伦在当地是出了名的。尤其是他的书法更是人人称赞,每到逢年过节的时候,街坊邻居总会踩破门槛似得来求一副对联。“既定乾坤位,当思父母心”,“四时春作首,百善孝为先”这些都是出自王法伦之手。这些对联大多有深刻的含义,从中教化村民与人为善、忠厚慈孝。

“善为至宝,一生用之不尽;心作良田,百世耕之有余”,这是王法伦书屋中的一副对联,也是王法伦家的家风。三十多年来他依托自办书屋,除免费对外观阅外,就是教导孩子如何读书、练字,将知识进行有效的传播,将文化世代传承。几十年来,王法伦的多幅书法作品荣获国家级金奖,并被中国美术馆收藏,个人被有关组织授予当代优秀书画家称号。

王法伦的父亲王金梓是一位老私塾先生,今年虽已96岁高龄,但老先生仍保持读书、看报的好习惯。有时候,还会拿起毛笔写上几幅对联过过瘾。

在王法伦的记忆里,老父亲读报、读书、练字的习惯从他懂事起几乎就没间断过。王法伦告诉记者:“父亲这些年里每天下午4点都会准时到门口蹲着或坐着小板凳等邮递员来送报纸,并与邮递员建立了深厚的感情,他看到邮递员夏天顶风冒雨、冬天风雪无阻地给读者们送报纸,非常不容易,还给邮递员写过多次表扬信。”

周围几个村的村民如果家中有红白事都来找王金梓、王法伦父子俩查“日子”,能为乡亲们办点实事,他爷俩感到一天到晚生活得很充实,有滋有味有奔头。

采访中王法伦高兴地对记者说:“你们《金胶州报》新鲜事特别多,能从中学到若干知识,了解若干上级政策和胶州的新发展……我每天看看报纸、写写体会,晚上吃饭时和儿孙们说说读报感受,心里特舒坦。这些年胶州的变化非常大,尤其是胶东新机场的建设,我老爹也很关注,经常问我飞机场建设到什么程度了等等,只要我知道的,我都和老爹说说,他老人家每次听完我的‘汇报’,脸上都会笑开了花!”

为了表达多年来自己对《金胶州报》的感情,王法伦当着记者的面现场即兴作诗一首:“祖辈忠厚传家久,后生有为贤孝忠;人喜平安国泰平,幸福家和万事兴;敬天敬地敬父母,学仁学礼学公平;诗书继世永久好,四世同堂振家声。”……

新闻现场 》》》》》》

这些年,王法伦从没休闲过,他经常被学校、村庄、企事业单位或市里有关部门、组织邀请宣讲家乡文化,他总是能够把传统文化、家乡文化和历史知识融为一体诲人不倦,他或从一副春联或从一本书入手,绘声绘色的向大家讲述匡源、柯劭忞、高凤翰等胶州历史文化名人的读书故事。听他宣讲的人总是聚精会神,津津有味,若有所思,亦或茅塞顿开。

有人说:“王老师的宣讲知识面广泛,通俗易懂,引经据典不枯燥,百听不厌。”

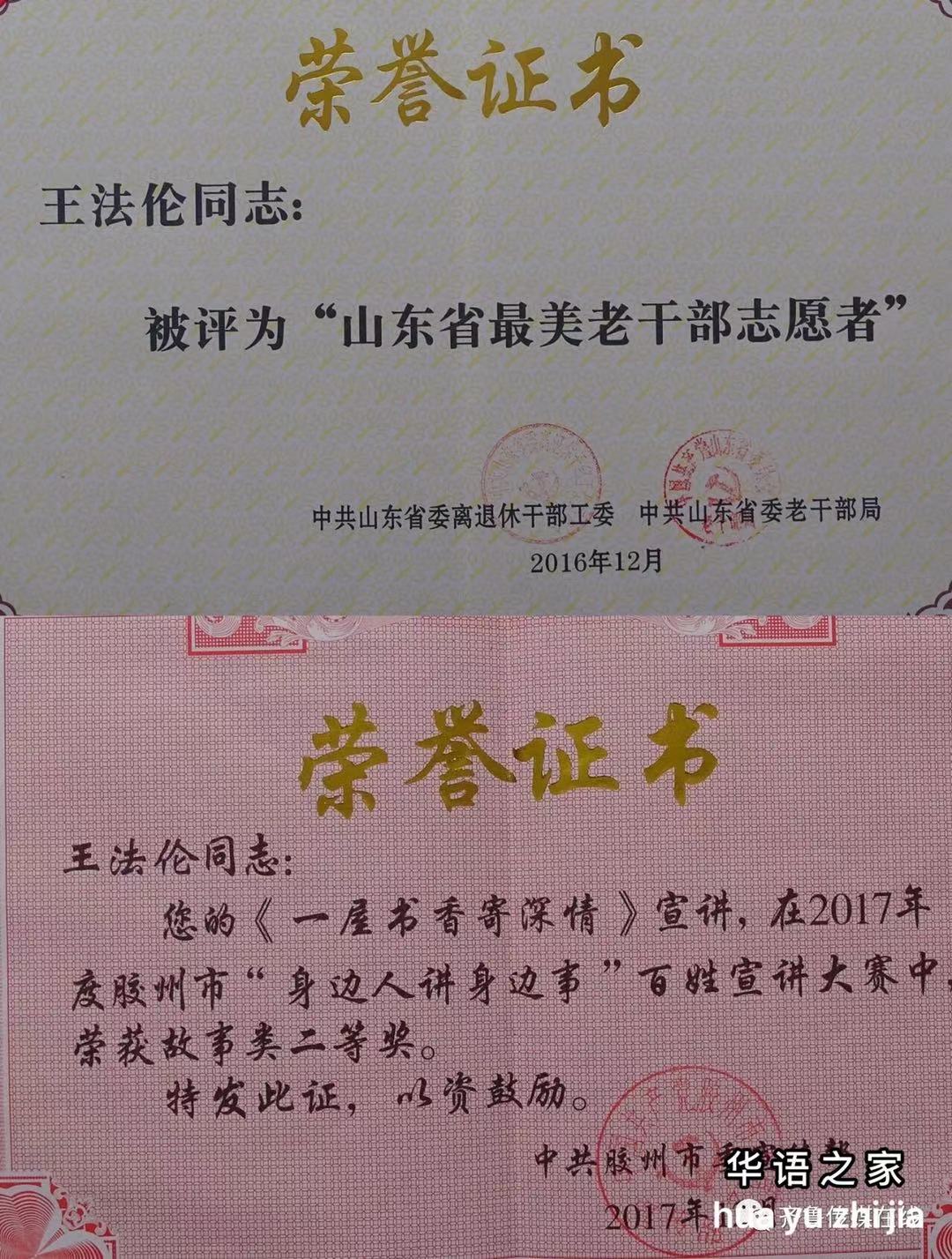

日前,以文化帮助乡亲的王法伦被社会誉为文化雷锋。从事教育期间,王法伦曾被评为胶州市优秀教师、优秀共产党员;2011年王法伦被评为胶州市“关心下一代优秀个人”,2012年度被评为胶州市“文明市民”等荣誉称号;他的家庭还被青岛评为学习型家庭、最美家庭。石门子口村还把王法伦的书屋定名为群众培训基地。

近几年,王法伦的事迹多次在青岛党建电视台、青岛电视台、胶州电视台、《农民日报》《大众日报》《青岛日报》《金胶州》、人民网、大众网、山东省文化厅等60余家网站、新闻媒体相继报道。

如今,王法伦打算继续购买各种图书及文房四宝,收藏各种有价值的名人字画等藏品来充实自己的农家书屋,利用儿子的电脑建立怡弘斋网页,让更多的人利用现代网络浏览乡村书屋,博览群书。